10

AK FÜR SIE 05/2018

hergibt“. Sie ist überzeugt: „Sonst kann be-

ruflich nichts weitergehen.“ Auch während

der Karenz sollten Frauen wie Männer sich

melden: „Und zwar nicht nur mit süßen Ba-

byfotos bei den Kolleginnen, sondern auch

mit beruflichen Themen beim Vorgesetzen.“

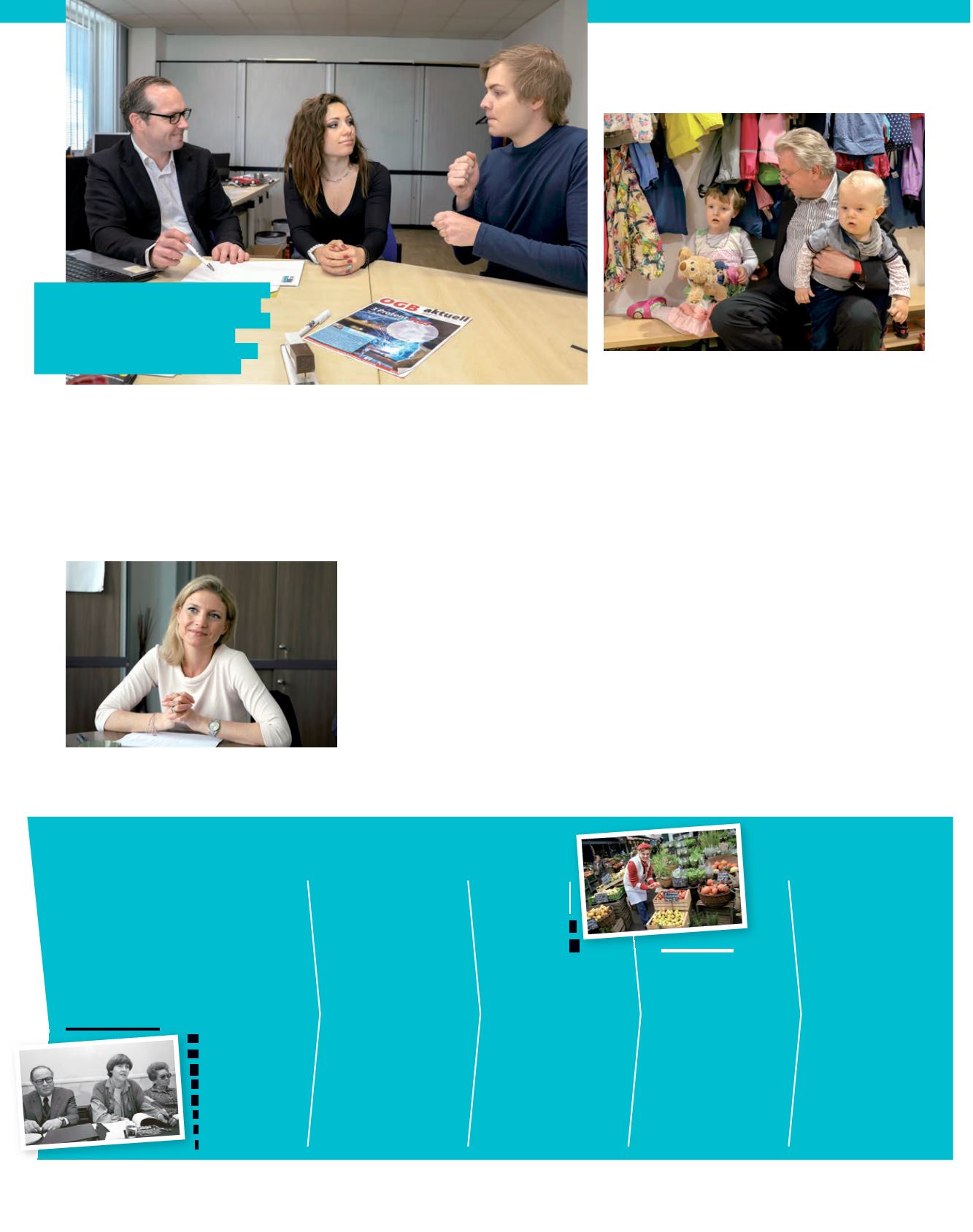

Herwig Wöhs bringt seine dreieinhalb

Jahre alte Tochter Franziska und seinen

eineinhalb Jahre alten Sohn Anton jeden

Morgen in den Betriebskindergarten. Bei

beiden Kindern hat er sich entschieden,

auch in Karenz zu gehen. „Für meinen Ar-

beitgeber war das überhaupt kein Prob-

lem. Wir haben gemeinsam nach einer

guten Lösung für diese Zeit gesucht.“ Die

„Väterbeteiligung“ bei der Allianz kann sich

sehen lassen: Von rund 70 MitarbeiterIn-

nen, die jedes Jahr in Karenz gehen, sind

ein Fünftel Männer.

Der Kollektivvertrag wirkt

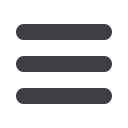

Melanie Strobl arbeitet bei Siemens als

Elektrikerin. Sie interessiert sich sichtlich

für Mode und hat auch versucht, im Ver-

kauf zu arbeiten. Aber sie habe dann doch

lieber etwas Handwerkliches machen wol-

len, übersetzt ihr Kollege Markus Österrei-

cher aus der Gebärdensprache. Die junge

Frau sieht sich interessiert den sogenann-

ten Einkommensbericht an. Wie liegt sie

im Vergleich zu den Kollegen? Sie ist zu-

frieden mit ihrem Lohn. „Bei uns wirkt der

Kollektivvertrag gut“, sagt der Betriebsrat

Roland Feistritzer. Er wird im Mai Papa

und will sich Zeit für sein Baby nehmen.

Als Betriebsrat achtet er außerdem auf

Gleichberechtigung im gesamten Betrieb,

insbesondere bei Lohn und Gehalt. Dazu

gibt es den Einkommensbericht, einen an-

onymen Vergleich der durchschnittlichen

Einkommen von Frauen und Männern im

Unternehmen, die die gleiche Arbeit ma-

chen. Roland Feistritzer sagt: „Es erkundi-

gen sich immer mehr. Wenn wir wo deutli-

che Unterschiede entdecken, führen wir

ein Gespräch mit dem Vorgesetzten der

Kollegin – und der arbeitet dann daran,

dass sich das Einkommen in die richtige

Richtung entwickelt.“

■

MARIANNE LACKNER,

KATHARINA ALLAHYARI-NAGELE

Siemens-Betriebsrat Roland Feistritzer

zeigt der Elektrikerin Melanie Strobl,

wie ihr Gehalt im Vergleich zum Durch-

schnitt der Kollegen liegt. Sie ist

zufrieden, übersetzt Kollege Markus

Österreicher die Gebärdensprache

Herwig Wöhs bringt Franziska und Anton jeden Tag

in den Allianz-Betriebskindergarten

Stephanie Hafner von der Allianz-Versiche-

rung weiß ihre Schulkinder im betriebseige-

nen Kids Klub gut betreut

Kampf um gerechte Einkommen

1979:

Gleichbehandlungsgesetz

für die Privatwirtschaft,

Streichung von Frauenlöhnen.

Die

Pflicht zur Gleichbehandlung von Männern

und Frauen bei der Festsetzung des Entgelts

wurde gesetzlich festgeschrieben, die letzten

„Frauenlohngruppen“ aus den Kollektivver-

trägen gestrichen.

Johanna Dohnal

und Ministerin

Hertha Firnberg (r.)

und Bundeskanz-

ler Bruno Kreisky

im Palais Dietrich-

stein in Wien.

1979

Foto:

picturedesk.com/

Imagno / Votava

1993:

Anrech-

nung

von Karenzzeiten.

Elternkarenz wird im

Ausmaß von zehn

Monaten für Urlaub,

Entgeltfortzahlung und

Kündigungsfrist ange-

rechnet (Maßnahme ist

Teil des Gleichbehand-

lungspakets).

2008:

Mehrarbeits-

zuschläge für

Teilzeitarbeit.

Durch

eine Novelle zum

Arbeitszeitgesetz

erhalten Teilzeitbeschäf-

tigte, wenn sie Mehr-

arbeit leisten müssen,

einen Zuschlag in der

Höhe von 25 Prozent.

2011:

Verpflichtende

Einkommensberich-

te.

Eine Novelle zum

Gleichbehandlungsge-

setz bringt die gesetz-

liche Verankerung von

innerbetrieblichen Ein-

kommensberichten.

2017:

1.500

Euro

Mindestlohn.

In einer

Generalvereinbarung

einigen sich die Sozial-

partner auf einen

Mindestlohn von 1.500

Euro brutto für alle.

Die Umsetzung muss

bis 2020 auf Kollektiv-

vertragsebene erfolgen,

wo immer der

niedrigste Einstiegslohn

noch darunter ist.

Verkäuferin am Wiener

Naschmarkt

Foto: picturedesk.com / Robert Newald