im Blick

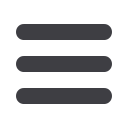

AK Juristin Julia Vazny-König (links) berät eine ehemalige Mitarbeiterin von „Henry am Zug“,

die gegen die unmenschlichen Arbeitsbedingungen Klage eingebracht hat

Foto: Erwin Schuh

I

m Oktober stand am Wiener Arbeits-

und Sozialgericht das System „Henry

am Zug“ erneut vor Gericht. Den Mitar-

beiterInnen des Unternehmens, das für die

Verpflegung der ÖBB-Fahrgäste im Zug

sorgt, wurden Pausen und Ruhezeiten vor-

enthalten. „Da bleibt nur das Klo. Manche

haben dort gegessen, nur dort hatte man

seine Ruhe“, so eine ehemalige Arbeitneh-

merin, die mithilfe der AK geklagt hat.

Für manche ist es nie genug!

Das Arbeitsinspektorat deckte 2016 die

Verstöße auf: Die MitarbeiterInnen muss-

ten teils bis zu 17 Stunden am Stück

schuften. Die höchste zulässige Tagesar-

beitszeit liegt laut Gastgewerbe-Kollektiv-

vertrag, der für „Henry am Zug“ bis 30.

Juni galt, bei zwölf Stunden.

Der Fall „Henry am Zug“ zeigt, wie

wichtig eine Beschränkung der Arbeits-

zeit ist: „Für manche ist es eben nie ge-

nug“, sagt AK Direktor Christoph Klein.

„Hier sagen wir als AK klar: Stopp! Diese

Regelungen sind flexibel genug.“ Kämp-

fen zahlt sich jedenfalls aus: Dank der

Gewerkschaft vida gibt es jetzt einen

neuen Kollektivvertrag für die gastronomi-

sche Betreuung auf Schienenbahnen mit

20 Prozent mehr Lohn.

■

K.N.A.

17 Stunden am Stück

Bei „Henry am Zug“ mussten die MitarbeiterInnen bis zu

17 Stunden am Stück arbeiten. Sie klagten mithilfe der AK.

F

ür 97 Prozent aller ArbeitnehmerInnen

in Österreich gilt ein Kollektivvertrag.

Das sichert ein hohes Lohnniveau.

Und das ist nicht nur für die Arbeitneh-

merInnen gut. Die Wettbewerbsfähigkeit

der gesamten Wirtschaft profitiert ebenfalls,

auch wenn das auf den ersten Blick para-

dox erscheint.

Billige Arbeit, wenig Technologie

Aber schon auf den zweiten Blick erkennt

man, dass so genannte Billiglohnländer viel

weniger Spitzentechnologie hervorbringen.

Sie übernehmen meistens nur Technologien,

die in anderen Ländern entwickelt wurden.

Die meisten Menschen müssen unter oft

menschenunwürdigen Bedingungen in Fabri-

ken Konsumgüter zusammenbauen. Doch

die Maschinen, an denen sie arbeiten,

kommen aus den Hochlohnländern im

Westen.

Wettbewerb nicht über Lohndruck

Eine ähnliche Wirkung tritt ein, wenn für

weniger ArbeitnehmerInnen ein Kollektivver-

trag gilt. Weniger produktive Betriebe

derselben Branche versuchen dann ihre

Wettbewerbsnachteile auf die Arbeitneh-

merInnen durch niedrigere Löhne abzuwälzen.

Das hemmt die wirtschaftliche Entwicklung

der gesamten Volkswirtschaft. Die Arbeitneh-

merInnen können sich nicht mehr darauf

verlassen, dass sie für dieselbe Qualifikation

auch bei einem anderen Unternehmen den

gleichen Lohn bekommen. Hohe Löhne

hingegen erhöhen den Anreiz, in Technologie

zu investieren. Und sie machen menschliche

Arbeitskraft zu einem kostbaren Gut, die nicht

in „Sweat Shops“ mit unmenschlichen

Arbeitsbedingungen

verschlissen wird.

Technologie dank

höherer Löhne

Wirtschaft

klipp&klar

Gernot Mitter

AK Abteilung Arbeitsmarkt und

Integration

Mehr auf

10

AK FÜR SIE 11/2017

430.000 Euro weniger für Frauen?

Frauen verlieren durch die Einkommensschere ein Leben lang.

Hausarbeit und Altenpflege zu leisten,

verringern Frauen oft ihre Erwerbsarbeits-

zeit. Ein unzureichendes Angebot an Kin-

derbildung und -betreuung und zu wenig

partnerschaftliche Arbeitsteilung drängen

Frauen in die Teilzeitfalle. Dabei arbeiten

sie insgesamt mehr: 65 Stunden pro Wo-

che arbeiten erwerbstätige Frauen im

Durchschnitt bezahlt und unbezahlt, Män-

ner 63 Stunden. Die AK fordert, dass die

Einkommensschere endlich geschlossen

wird! Dazu muss es mehr Betreuungs-

plätze geben und mehr Lohntransparenz

in den Betrieben.

■

K.N.A.

D

ie Einkommensnachteile von

Frauen gegenüber Männern sum-

mieren sich in Österreich über ein

ganzes Erwerbsleben von durchschnitt-

lich 34,5 Jahren auf unrühmliche 435.000

Euro. Das hat die Arbeiterkammer auf

Basis der EU-weiten Verdienststruktur-

erhebung berechnet.

Nachteile auf mehreren Ebenen.

Beim Einkommen haben Frauen auf meh-

reren Ebenen Nachteile gegenüber Män-

nern: „Typische Frauenberufe“ werden

schlechter bezahlt. Um Kinderbetreuung,