www.ak-umwelt.at

www.ak-umwelt.at

Seite 28

Wirtschaft & Umwelt 1/2016

Z

unächst sei die Ausgangssi-

tuation kurz zusammenge-

fasst: Das Kyoto-Protokoll aus

1997 legte für die Verringerung

des Ausstoßes an Treibhaus-

gasen Ziele fest, die die Indus-

triestaaten im Zeitraum 2008

bis 2012 erreichen sollten. Die

Entwicklungsländer hatten zwar

gewisse allgemein formulier-

te Verpflichtungen, aber keine

mengenmäßigen Emissions-

beschränkungen. Im Jahr 2009

wurde daher versucht, bei der

Klimakonferenz in Kopenhagen

ein Nachfolge-Abkommen für

das Kyoto-Protokoll zu beschlie-

ßen. Dieses sollte sicherstellen,

dass nach Ablauf der ersten Pha-

se des Kyoto-Protokolls, also ab

2013, eine zweite Periode mit

Verpflichtungen anschließt, die

die Entwicklungsländer mit ein-

beziehen.

Doch dieses Vorhaben schei-

terte – zu unterschiedlich waren

die Interessen der verschiede-

nen Fraktionen von Staaten. Der

Minimalkompromiss bestand

darin, eine unverbindliche Er-

klärung zu verabschieden, die

bloß festhielt, dass die globale

Erwärmung zwei Grad Celsius

nicht überschreiten solle. Es

wurde kein weiterer Versuch

gemacht, für die Zeit ab 2013

bindende Klimaziele festzule-

gen. Stattdessen einigten sich

die Vertragsstaaten darauf, bis

2015 einen neuen Vertrag aus-

zuarbeiten, der 2020 in Kraft

treten sollte. Damit wurde der

Ausarbeitung des Textes viel Zeit

gegeben – vermutlich ein Schritt,

der wesentlich zum letztendli-

chen Erfolg der Konferenz in

Paris beitrug.

Wer im Pariser Abkommen

klare Verpflichtungen der Ver-

tragsstaaten zur weiteren Ver-

ringerung der Emissionen sucht,

wird freilich nicht fündig. Die Ver-

tragsstaaten legen selbst fest,

welche Ziele im Klimaschutz sie

*Dr. Christoph Streissler

ist

Chemiker und Mitarbeiter der

Abteilung Umwelt & Verkehr

der AK Wien.

Der vorliegende Beitrag erschien in etwas kürzerer

Fassung im A&W Blog am 21.12.2015.

http://blog.arbeit-wirtschaft.at/?s=21.+12.+2015

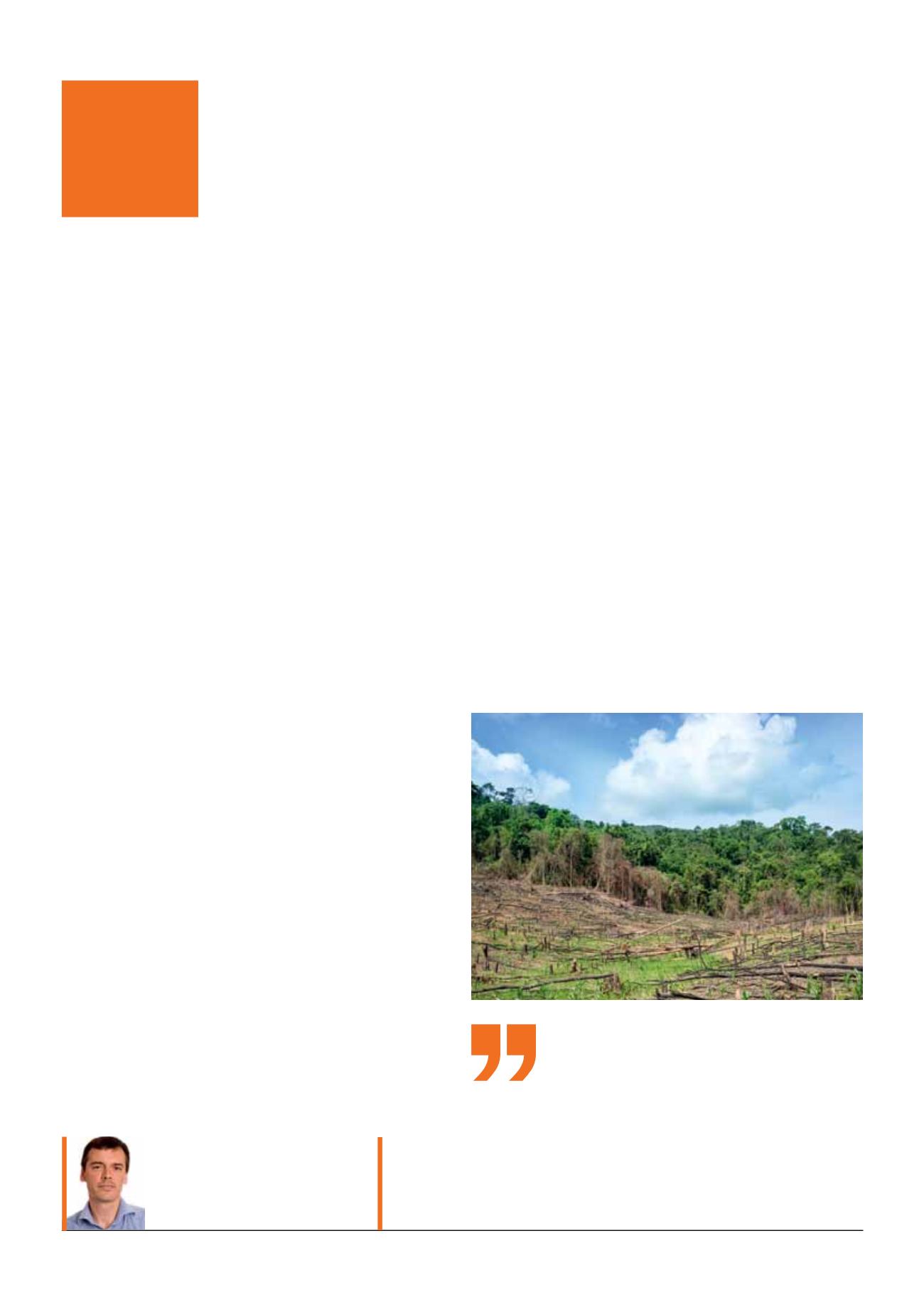

Klimaabkommen von Paris:

Mehr Licht als Schatten

Am 12. Dezember des vergangenen Jahres ging in Paris die 21. Ver-

tragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkonvention, kurz COP 21,

zu Ende. Die Erwartungen an diese Klimakonferenz waren im Vor-

feld immer stärker in die Höhe geschraubt worden. Wie weit war die

Konferenz ein Erfolg, was bleibt noch zu tun?

Von Christoph Streissler*

Politik

Kurzgefasst

In Paris wurde im ver-

gangenen Dezember

ein Klima-Abkommen

beschlossen, das die

Basis für eine Beschrän-

kung der globalen Erwär-

mung auf unter zwei

Grad Celsius legen soll.

Das Abkommen ist ein

Fundament. Darauf muss

nun – recht rasch – ein

dauerhaftes Gebäude

entstehen.

Erstmals verpflichten sich auch

die Entwicklungsländer zu mengen-

mäSSigen Zielen beim Klimaschutz.

Fotos: Schuh (1), istock/fazoni1 (1), istock/kirham (1)