heitlichen Effekte haben wiederum

negative Auswirkungen auf Lebensein-

kommen und Lebenserwartung.

In Österreich werden diese Zusam-

menhänge bislang nicht systematisch

erfasst. Eine Analyse der Statistik Aus

tria aus dem Jahr 2014 zeigt erstmals

die Betroffenheit verschiedener Ein-

kommensgruppen durch Umweltbe-

lastungen. Es zeigt sich ein deutliches

Gefälle nach Einkommensgruppen (Jah-

reshaushaltseinkommen): Menschen

mit niedrigem Einkommen fühlen sich

deutlich stärker durch Lärm, Gerüche/

Abgase und Staub/Ruß imWohnbereich

belastet als jene mit hohemEinkommen.

Umweltpolitische Maßnahmen, die

Schadstoff- und Lärmemissionen etwa

aus Industrie und Verkehr reduzieren,

können die Verteilungsgerechtigkeit er-

höhen, weil sie Gesundheit und damit

auch das zu erwartende Lebensein-

kommen sozial Schwächerer steigern.

Quantifizierungen dieser Wirkungen auf

die Verteilung von Einkommen und Ver-

mögen existieren für Österreich bisher

nicht.

Bei der Umsetzung umweltpolitisch

relevanter Maßnahmen wie Steuern

und Förderungen ist zu beachten, dass

diese häufig regressiv wirken, d.h. sie

stellen für untere Einkommensgruppen

im Verhältnis zu ihrem Einkommen eine

größere Belastung dar. Besonders für

die direkte Besteuerung von Energie-

verbrauch wie Abgaben auf Brennstof-

fe oder Elektrizität wurde dieser Effekt

nachgewiesen. Das liegt daran, dass

sozial Schwächere relativ gesehen ei-

nen größeren Anteil ihres verfügbaren

Haushaltseinkommens für notwendige

Ausgaben wie Heizung und Warmwas-

ser aufwenden müssen und über we-

niger Substitutionsmöglichkeiten ver-

fügen. Durch Ausgleichszahlungen an

betroffene Haushalte kann dies jedoch

kompensiert werden, z.B. in Form von

Gutschriften und Rückvergütungen,

oder durch die Förderung von Maß-

nahmen zur Verringerung des Energie-

bedarfs für Einkommensschwächere.

Auf diesem Weg könnte sogar erreicht

werden, dass umweltpolitische Maß-

nahmen eine positive Verteilungswir-

kung haben. Das erfordert jedoch eine

genaue Analyse des länderspezifischen

Steuer- und Transfersystems und des-

sen Wirkung auf verschiedene Einkom-

mensgruppen.

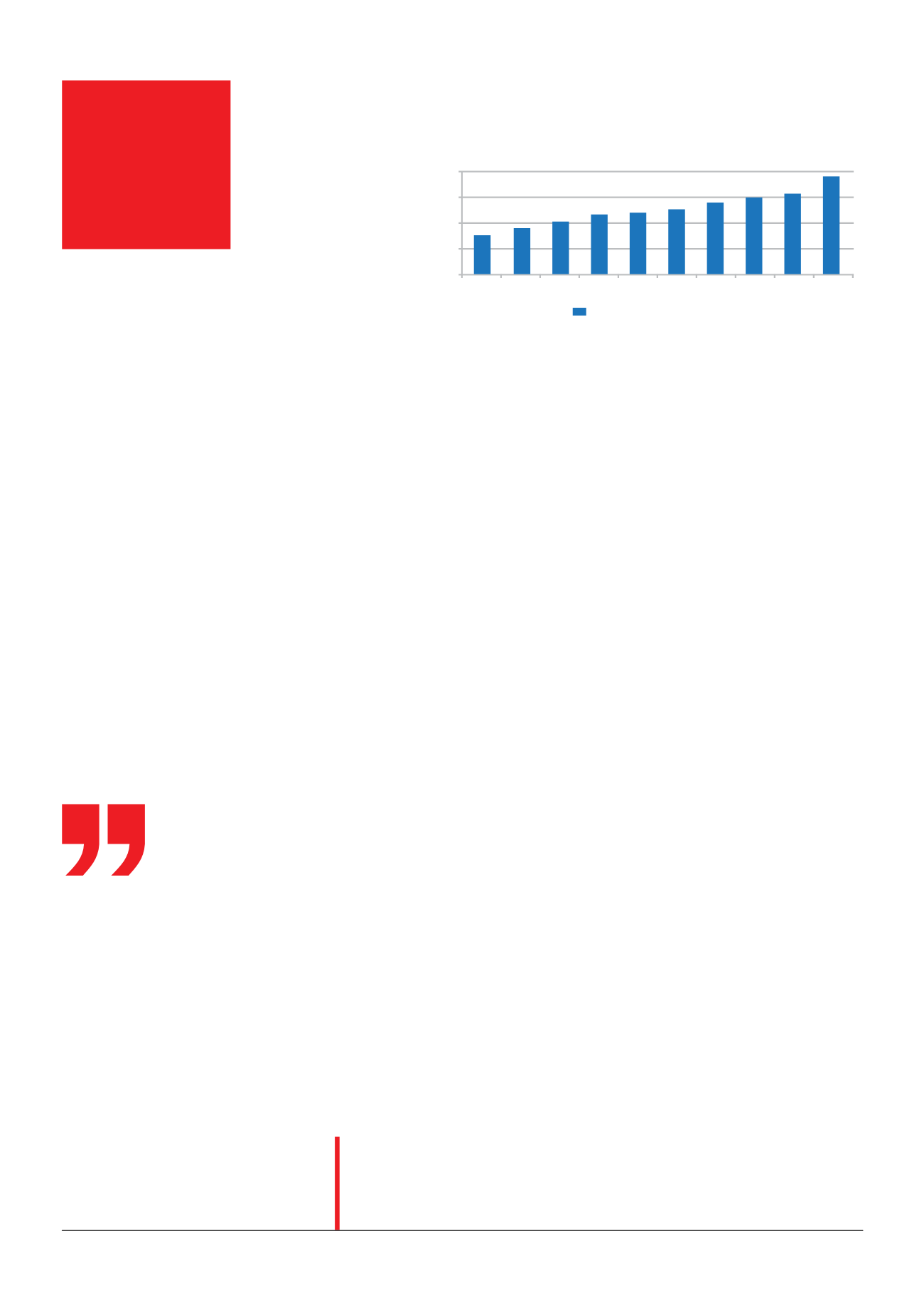

Umwelt- und klimapolitische Maß-

nahmen sind umso effektiver, je mehr

sie bei den AkteurInnen ansetzen, de-

ren Verhalten am meisten zu Umwelt-

problemen beiträgt. Die Bilanzierung

sogenannter „konsumbasierter“ Emis-

sionen (auch ökologischer Fußabdruck

genannt) zeigt, dass sowohl innerhalb

Österreichs als auch im internationalen

Vergleich die Einkommensstärksten für

hohe Treibhausgas (THG)-Emissionen

und einen überproportionalen Ressour-

cenverbrauch verantwortlich sind. Über

Anreize zur Verhaltensänderung die-

ser Bevölkerungsgruppen und Länder

könnte daher sehr viel erreicht werden.

Ansatzpunkte für

Umweltgerechtigkeit

Ergebnisse eines aktuell unter Be-

teiligung des Umweltbundesamtes lau-

fenden Forschungsprojekts („Innovate“,

gefördert durch den Klima- und Ener-

giefonds) zeigen, dass nach konsumba-

sierter Betrachtungsweise Österreichs

THG-Emissionen um 50 Prozent höher

sind als nach traditioneller Berechnung.

Durch den österreichischen Konsum

fallen also zusätzlich zu den im Inland

verursachten Emissionen in anderen

Ländern noch einmal halb so viele Emis-

sionen an. Mehr als ein Drittel der kon-

sumbasierten Emissionen Österreichs

entsteht außerhalb der EU, insbesonde-

Schwerpunkt

Umwelt und

Verteilungs

gerechtigkeit

0,00

je Einkommmensdezil

3,1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3,7 4,1

4,7 4,8 5,1

5,5

6,0 6,3

7,6

CO

2

Tonnen pro Person

2,00

4,00

6,00

8,00

Durchschnittlicher Treibhausgas (THG)-Fußabdruck pro Kopf

nach Einkommensdezilen in Österreich (2004)

www.ak-umwelt.atMehr als ein Drittel der konsumbasierten

Emissionen Österreichs entsteht außerhalb

der Europäischen Union.

Umweltbetroffenheit

Statistik Austria-Studie: „Umweltbetroffenheit und -verhalten von Personengruppen abhängig von

Einkommen und Kaufkraft“:

www.statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_PDF_FILE&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&dDocName=076174, Wien 2014

Seite 16

Wirtschaft & Umwelt 3/2016

ª

FOTOS: iStock/annedde (1)

Quelle: Innovate-Projekt, gefördert durch den Klima- und Energiefonds), Factsheet 2

„Konsumbasierte Emissionen Österreichs“, 2015

Im Jahr 2004 war das oberste Zehntel in der Verteilung der Haus-

haltseinkommen durchschnittlich für mehr als doppelt so hohe

THG-Emissionen verantwortlich als das unterste Zehntel (die zehn

Prozent der österreichischen Haushalte mit dem niedrigsten Ein-

kommen).