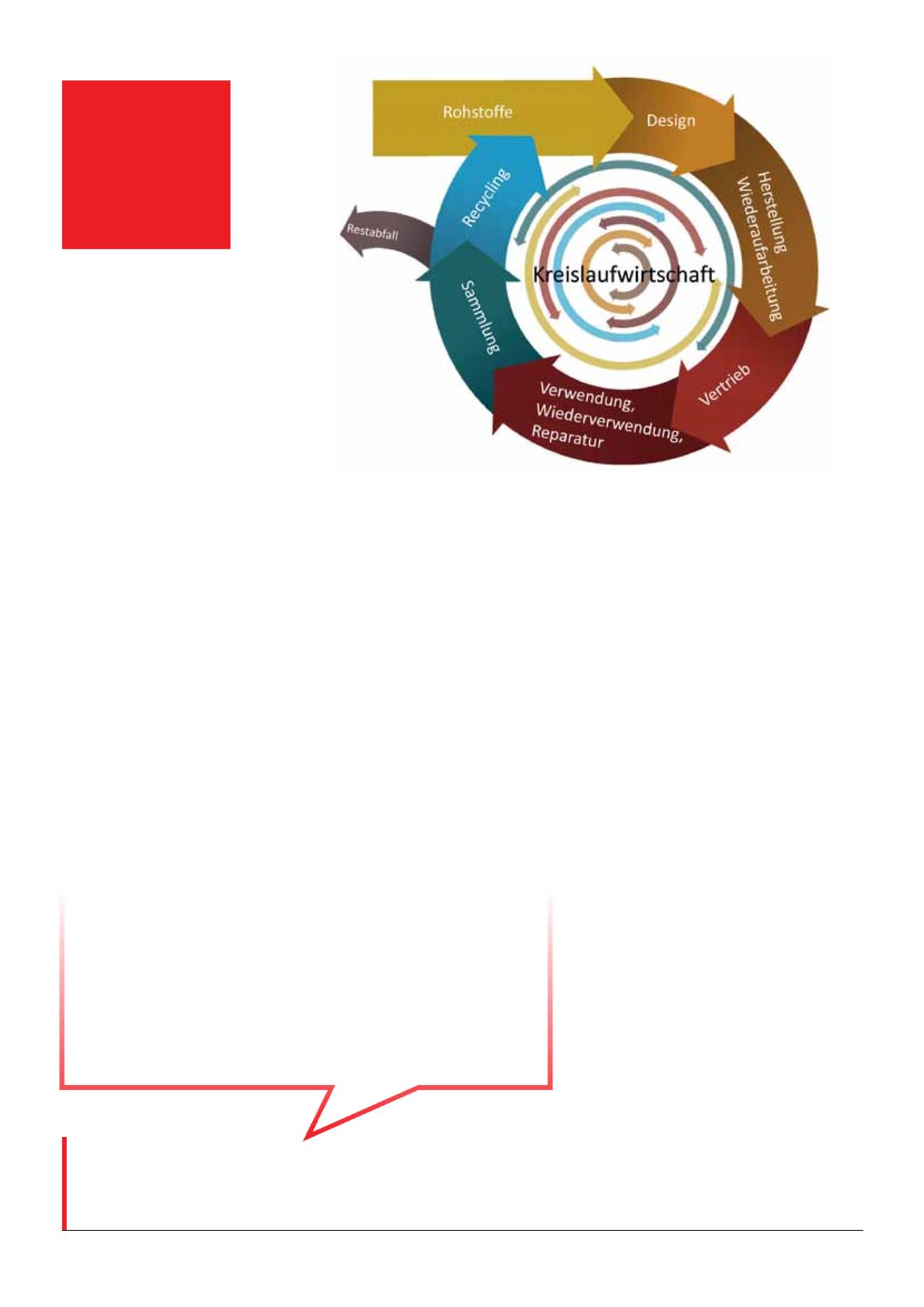

Circular statt Zero

Zu kontroversen Diskussionen führt

auch immer wieder der Begriff Kreis-

laufwirtschaft, der sehr suggestiv wie

ein Versprechen für eine bessere Welt

verwendet wird. Betrachtet man die

zum Teil widersprüchlichen Vorschläge

dazu, zeigt sich, wie wenig Aussage-

kraft dieser Begriff in Wahrheit hat und

wie leicht er auch für partikuläre Interes-

sen nutzbar gemacht werden kann. Zu

Recht hat die EU-Kommission im Rah-

men der Konsultation die Frage gestellt,

welche Produkte anhand welcher Ziele

und in welcher Phase ihres Lebenszyk-

lus – Produktion, Konsum, Abfall – mit

welchen Maßnahmen angesprochen

werden sollen.

Der Begriff Kreislaufwirtschaft oder

die Betrachtung von Stoffströmen helfen

da wenig. Kreisläufe gewährleisten nicht,

dass die mit bestimmten Produkten ver-

bundenen Umweltbelastungen entlang

ihrer Wertschöpfungskette tatsächlich,

merklich und effektiv vermindert werden.

Eine Befragung der Stakeholder anhand

der „Speisekarte der Möglichkeiten“ – so

wiediesdieKonsultationgetanhat –zeigt

nur die Interessenslagen auf. Bestes

Beispiel sind die wiederkehrenden For-

„Konsum“ finden sich Aktivitäten zum

Thema „geplante Obsoleszenz“, zu ver-

besserten Gewährleistungsregelungen

– auch im Versandhandel, zur Internali-

sierung von Umweltkosten über ökono-

mische Instrumente oder Förderung von

innovativen Formen des Gebrauchs von

Produkten.

Hohe Ambitionen

Eine umfassende Bewertung des

Pakets ist schwierig, alleine schon we-

gen seiner Vielfalt. Die Ambitionen sind

offenkundig hoch. Der Berichterstatter

im Europäischen Wirtschafts- und So-

zialausschuss hat die Verbesserungen

gegenüber dem ersten Paket gelobt und

sieht das Paket nun als gute Basis. Doch

Konkreteres ist auch aus den Schluss-

folgerungen des Rates zum Aktions-

plan, die er im Juni angenommen hat,

nicht zu entnehmen. Am ehesten wird

es z.B. Änderungen zur EU-Ecodesign-

Richtlinie geben. Ob es zu einer echten

Reform der gesetzlichen Gewährleis-

tungspflichten kommt, um eine zweites

Beispiel zu nennen, steht dagegen noch

in den Sternen. Solche Regeln würden

sofort alle Produkte erfassen, wären also

viel wirksamer als die je Produktgruppe

mühsam zu erarbeitenden Vorgaben

aufgrund der EU-Ecodesign-Richtlinie.

Es gibt derzeit keine Regeln, die die be-

rechtigte Erwartung der VerbraucherIn-

nen an die Lebensdauer von langlebigen

Produkten wie z.B. Waschmaschinen

berücksichtigen. Gerade da bestünde

Handlungsbedarf, egal ob es tatsächlich

zu einer Verlängerung der gesetzlichen

Fristen kommt, oder ob wenigstens flan-

kierende Vorgaben gemacht werden.

Hilfreich wäre es schon, wenn Hersteller

verpflichtet würden, sich verbindlich zur

Lebensdauer ihrer Produkte zu äußern.

➔

*

Unser Standpunkt

Den schönen Worten Taten folgen lassen

¢

Solide Entscheidungsgrundlagen

¢

Eine unabhängige KonsumentInneninformation schaffen

¢

KonsumentInnen in Dialogplattformen einbeziehen

¢

Langlebigkeit und Reparierbarkeit von Produkten

wirksam fördern

Schwerpunkt

Kreislauf-

wirtschaft

www.ak-umwelt.atSeite 12

Wirtschaft & Umwelt 4/2016

Quelle: EUROPÄISCHE KOMMISSION, COM(2014) 398 final, Seite 6