www.arbeiterkammer.at

www.arbeiterkammer.at

Wirtschaft & Umwelt 4/2016

Seite 19

völkerung darauf zählen, dank dieses

großen Energieüberschusses beliebige

Mengen der unterschiedlichsten Ma-

terialien für seinen Alltagskomfort zu

nützen, völlig ungeachtet ihrer plane-

taren Regenerierbarkeit. Zunehmend

zeichnet sich jedoch ab, dass das nicht

einfach so weitergeht: Das Verbrennen

fossiler Energieträger droht das Klima

zu kippen, die meisten strategischen

Rohstoffe werden sogar bei derzeitigen

Nutzungsraten in den nächsten Jahr-

zehnten den Höhepunkt ihrer Förder-

barkeit überschreiten („peak“; Sverdrup

& Ragnarsdottir, 2014). Ein Wachstums-

spielraum, der zuließe, dass die übrigen

drei Viertel der Weltbevölkerung eine

ähnlich verschwenderische Lebens-

weise entwickeln, ist nicht gegeben.

Einem großen Teil von ihnen gelingt es

nicht, das agrargesellschaftliche Muster

von Armut und hohem Bevölkerungs-

wachstum zu verlassen. Das Internatio-

nal Resource Panel (IRP 2011) schätzt,

dass eine global konvergente Lebens-

weise im besten Fall auf dem halben

Durchschnittsniveau des gegenwärti-

gen Ressourcenverbrauchs westlicher

Industrieländer möglich wäre.

EU-Ressourcenpolitik

Anfangs durch Reduktionsziele ge-

kennzeichnet, wird heute von der EU

das Konzept einer „circular economy“

verfolgt. Kreislaufwirtschaft knüpft an

agrargesellschaftliche Erinnerungen

an, in denen die Großmutter ihre Ab-

fälle entweder dem Vieh verfüttert, in

den Boden einackert oder im Herd ver-

heizt. Allerdings ist heute die materielle

Zusammensetzung gesellschaftlicher

Ressourcen eine völlig andere: es domi-

nieren fossile Energieträger und minera-

lische Baustoffe. Fossile Energieträger,

in Industrieländern rund ein Drittel der

Rohstoffe, kann man überhaupt nicht

„im Kreis führen“; dagegen spricht die

Thermodynamik, eines der grundlegen-

den Gesetze der Physik. Man kann sie

bestenfalls „kaskadisch“ nutzen, d.h.

die Abwärme oder die Reststoffe eines

Prozesses noch einmal in einen anderen

einspeisen.

Bau- und Kunststoffe

Soweit Baustoffe, auf deren hohen

Zementanteil erhebliche klimaschäd-

liche Emissionen zurückgehen, „im

Kreis geführt“ werden, handelt es sich

zumeist um Downcycling: mit viel Ener-

gieaufwand werden sie zerkleinert und

in den Unterbau von Straßen und der-

gleichen eingebracht, werden also nicht

für die gleichen Anwendungen wie das

Ausgangsmaterial eingesetzt. Ähnlich

verhält es sich mit Kunststoffen, die

selbst ein Derivat fossiler Energieträger

darstellen. Die vielfältigen, meist opak

gehaltenen Mischformen mit unzähli-

gen Zusatzstoffen sowie die Verteilung

in kleinsten Mengen quer durch die

Haushalte vor allem der Industriegesell-

schaften führen bereits bei der Wieder-

einsammlung durch ihre geringe Dichte

zu einem beträchtlichen Energieauf-

wand pro Kilogramm Material. Abgese-

hen von wenigen Ausnahmen ist dann

nur mehr ein Downcycling möglich, d.h.

es müssen Sekundärmärkte geschaffen

werden. So werden aus Lebensmittel-

verpackungen z.B. Blumentöpfe oder

Prozesswärme, wenn eine stoffliche

Verwertung zu aufwändig wäre.

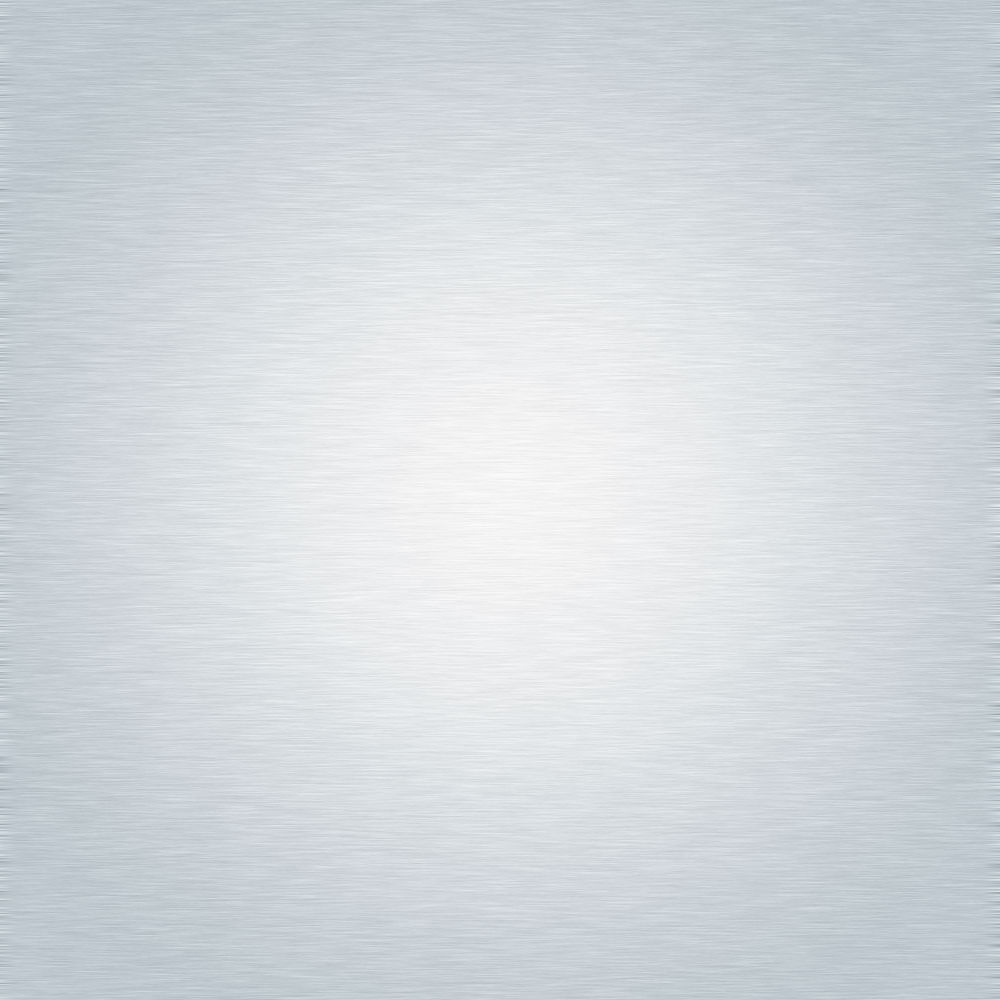

Metallrecycling

Die besten Aussichten einer Kreis-

laufführung gibt es bei der dritten

Die besten Aussichten einer für den

Ressourcenverbrauch umweltverträglicheren

Kreislaufführung gibt es bei Metallen.

Ressourcen – Wirtschaft – Ökologie

UNEP-IRP (2011), Fischer-Kowalski, M. / Swilling, M. (2011):

Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic growth.

http://tinyurl.com/6yg7affSverdrup, H. / Ragnarsdottir K.V. (2014): Natural Resources

in a Planetary Perspective.

http://tinyurl.com/hqjp4a2Wiederverwertung kann innovative Wege gehen

ª