Ammoniak

Eigentliches Problem der Verhand-

lungen war jedoch Ammoniak (NH

3

),

des fast nur in der Landwirtschaft durch

Düngung und Massentierhaltung anfällt.

In der Umgebungsluft wandelt es sich

in Ammoniumsulfat und -nitrat und bil-

det sekundären Feinstaub. Ammoniak

belastet zudem das Grundwasser und

bildet zusammen mit NO

x

bodennah-

es Ozon. Die EU-Kommission hat auf-

grund ihrer Erhebungen landwirtschaft-

liche Großbetriebe als Hauptverursacher

identifiziert, bei denen effiziente Maß-

nahmen für eine gesunde Luft ergriffen

werden können. Primär geht es um die

Abdeckung und bodennahe Ausbrin-

gung von Gülle, die bei der Massentier-

haltung anfällt. Österreich müsste für die

Einhaltung der Emissionshöchstgrenzen

bei Ammoniak eigentlich nur Maßnah-

men setzen, die nur wenige Agrar-Groß-

betriebe betreffen. Weil die heimische

Politik generell die Landwirtschaft vor

jeglichen Auflagen, auch vorsorglich für

erheblichen Produktionsausweitungen

von Milch und Schweinefleisch in ferner

Zukunft, schützt, stimmte Österreich im

Dezember 2015 im Verein mit Bulgarien,

Dänemark, Polen und Rumänien gegen

den NEC-Vorschlag. Die Mehrheit der

EU-Mitgliedstaaten hatte dagegen keine

Probleme.

Hypothek

Ein einmaliger Betriebsunfall des

„Umweltmusterlandes Österreich“ ist

dies jedoch nicht. Österreich hat auch

zuvor auf EU-Ebene gegen das neue

Göteborg-Protokoll gestimmt und lehnt

bis heute eine Ratifikation ab. Verbind-

liche Maßnahmen zur Einhaltung der

NEC-Emissionshöchstmengen konnte

Österreich seit 2003 nie vorlegen. Au-

genscheinlich ist die Unvereinbarkeit

von Umwelt und Landwirtschaft in ei-

nem Ministerium, das im Zweifel immer

die Landwirtschaftskarte zieht. Bei NO

x

-

Emissionen ist die steuerliche Bevorzu-

gung von Diesel ausschlaggebend, die

zu einem hohen Anteil von Diesel-Pkw

führte. Diese Hypothek für die öster-

reichische Luftreinhaltung ist auch der

Grund, warum Fortschritte bei der in-

ternationalen Zusammenarbeit blockiert

werden, obwohl es eigentlich mehr

durch „importierte“ als durch „haus-

gemachte“ Luftverschmutzung betrof-

fen ist (siehe Kasten Seite 20, Beispiel

Wien-Rinnböckstraße). Hinzu kommt,

dass alle EntscheidungsträgerInnen aus

freien Stücken längst nicht mehr bereit

sind, Verantwortung für konkrete Maß-

nahmen zu übernehmen. Daran wird

auch die neue NEC-Richtlinie nichts

ändern, weil die EU-Zielerfüllung erst im

Jahr 2030 fällig ist.

In den letzten Jahren hat sich die

Luftverschmutzung etwas verringert.

Alle Gebiete können die Zahl der EU-

rechtlich zulässigen Tagesgrenzwert-

überschreitungen bei Feinstaub (PM

10

)

dank günstiger Wetterbedingungen (vor

allem warme Winter und weniger Inver-

sionswetterlagen) und erster Erfolge bei

Luftreinhalte-Maßnahmen einhalten.

Ausnahme ist nur die Stadt Graz, die

aufgrund ihrer Beckenlage EU-Vorga-

ben klar überschreitet, aber von der EU-

Kommission einstweilen keine Sanktio-

nen zu fürchten hat.

Umgebungsluft

Symptomatisch für Österreich ist,

dass das Immissionsschutzgesetz Luft

(IG-L) bei Grenzwerten formal stren-

ger als die EU-Luftqualitätsrichtlinie

(RL 2008/50/EU) ist, in der „gelebten

Praxis“ jedoch nur EU-Vorgaben ernst

genommen werden. Zu den Hauptver-

ursachern von PM

10

zählen der Verkehr,

der Hausbrand und die Industrie. Beim

Verkehr ist ein Großteil auf Diesel-Kfz-

Abgase und die Straßenaufwirbelung

zurückzuführen, beim Hausbrand sind

dies vor allem veraltete Einzelöfen. Um

eine Einhaltung der gesetzlichen Grenz-

werte „wetterunabhäniger“ oder gar die

WHO-Empfehlungen sicherzustellen,

bedarf es weiterer Maßnahmen auf al-

len politischen Handlungsebenen. Ohne

EU-Veranlassung ist dies bei Österreich

freilich nicht absehbar.

¨

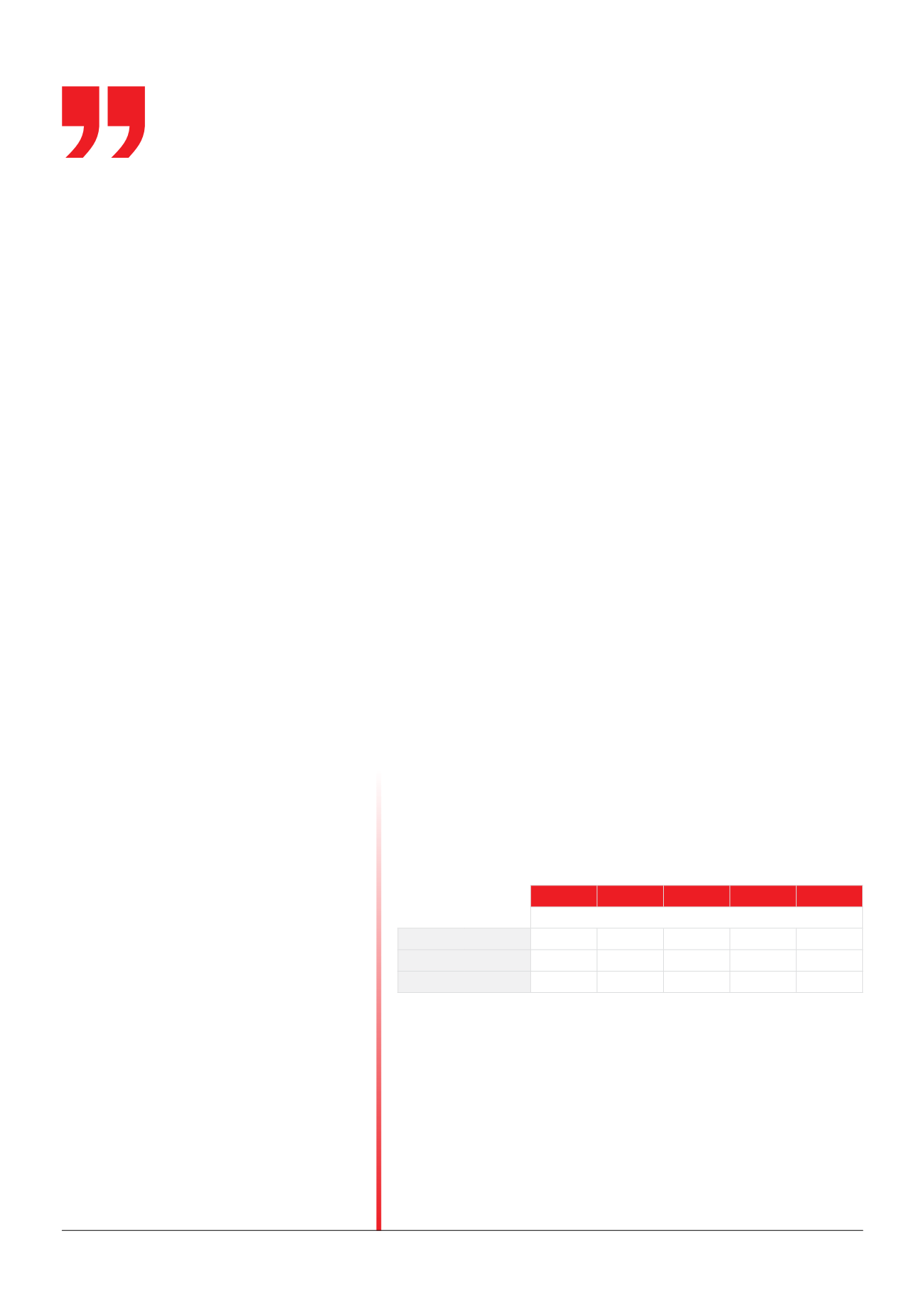

NEC*-Reduktionserfordernisse der

EU-Mitgliedstaaten bis 2030

Die Einigung im EU-Umweltminister-

Rat im Dezember 2015 ergibt aber

ein anderes Bild: Österreich muss

bei Ammoniak (NH

3

), Schwefeldi-

oxid (SO

2

), flüchtigen Kohlenwas-

serstoffen außer Methan (NMVOC)

und Feinstaub (PM

2,5

) weniger

reduzieren. Nur bei Stickoxiden

(NO

x

) liegt Österreich wegen seiner

Diesel-Pkws leicht darüber. Die

heimische Wirtschaft lehnt Höchst-

grenzen für die Emission von

Luftschadstoffen (NEC/National

Emission Ceilings) wegen überhöh-

ter Vorgaben („golden plating“) im

Vergleich zum EU-Durchschnitt und

zu den neuen EU-Beitrittsstaaten

ab.

* NEC / National Emission Ceilings / Angaben in Prozent, Basis Jahr 2005 = 100 Prozent

Quelle: Einigung im EU-Umweltminister-Rat im Dezember 2015.

Das EU-Maßnahmenpaket hat eines deutlich

aufgezeigt: Ein gemeinsames Ministerium für

Landwirtschaft und Umwelt ist untragbar.

www.arbeiterkammer.atWirtschaft & Umwelt 1/2016

Seite 13

SO

2

NO

x

NMVOC

NH

3

PM

2,5

Reduktionserfordernisse in Prozent, Basisjahr 2005

Österreich

-41

-71

-36

-18

-46

EU-Durschnitt

-70

-69

-43

-21

-50

EU-Beitrittsstaaten

-71

-58

-46

-26

-68